選択講座 陶芸

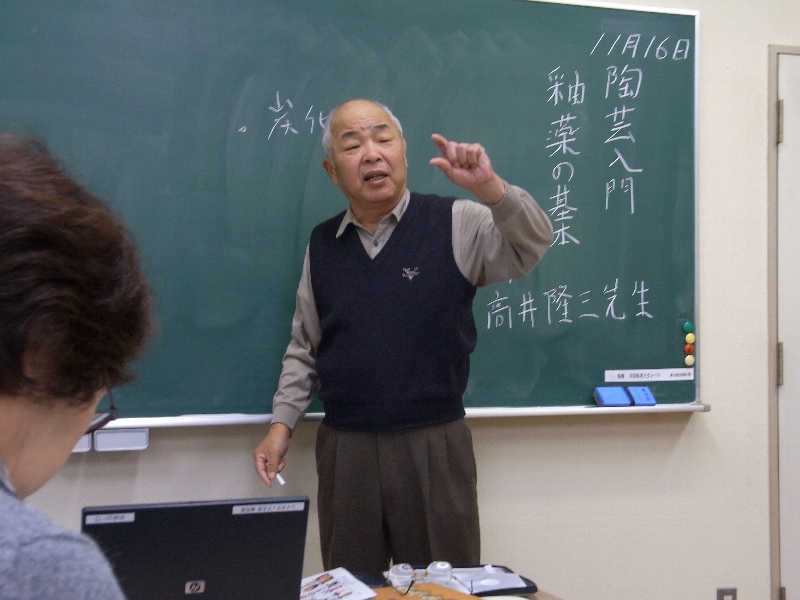

講師 髙井隆三先生

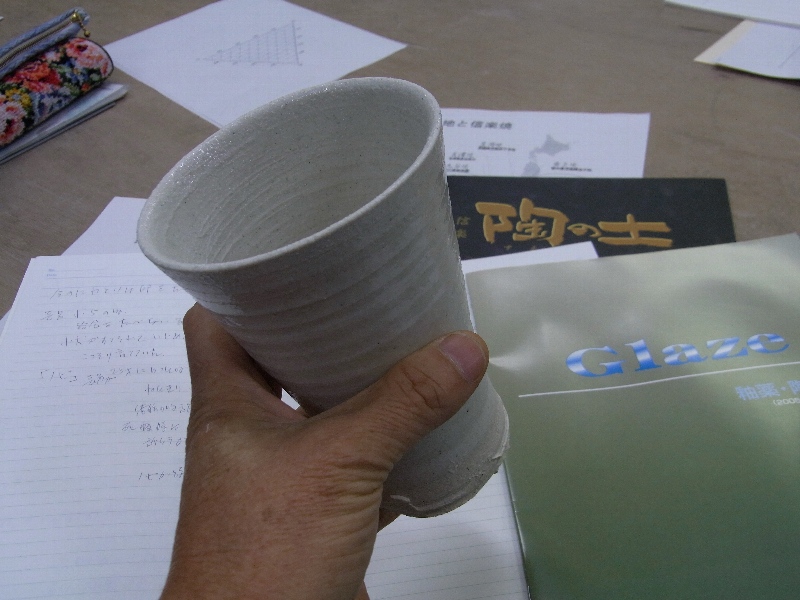

先月造ったみんなの初めての作品。

自然乾燥で水分が飛んで、かなり白くなっている。

本日は陶芸の選択講座でも珍しい実習の無い授業。

滋賀県立陶芸の森 創作研修課長の高井隆三先生。

事務局から先生の紹介。

長い陶芸の経験から深い知識を少し学ぼう。

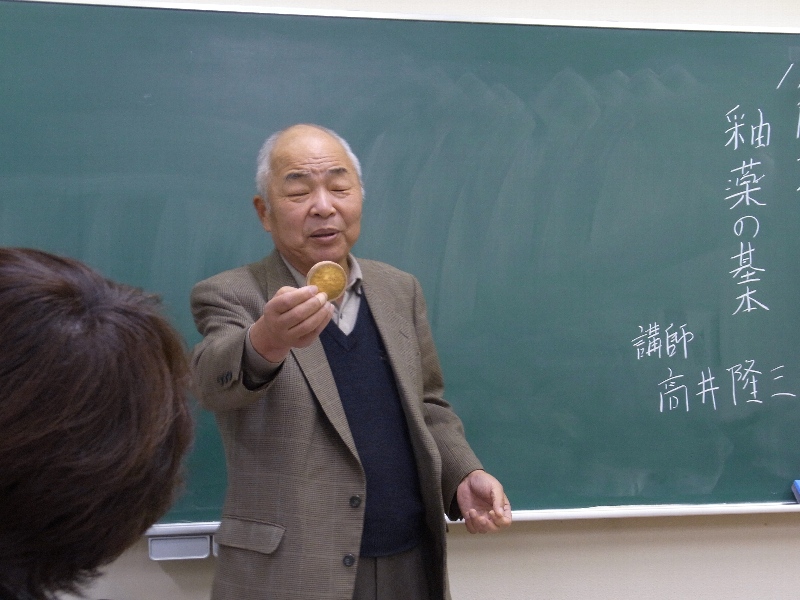

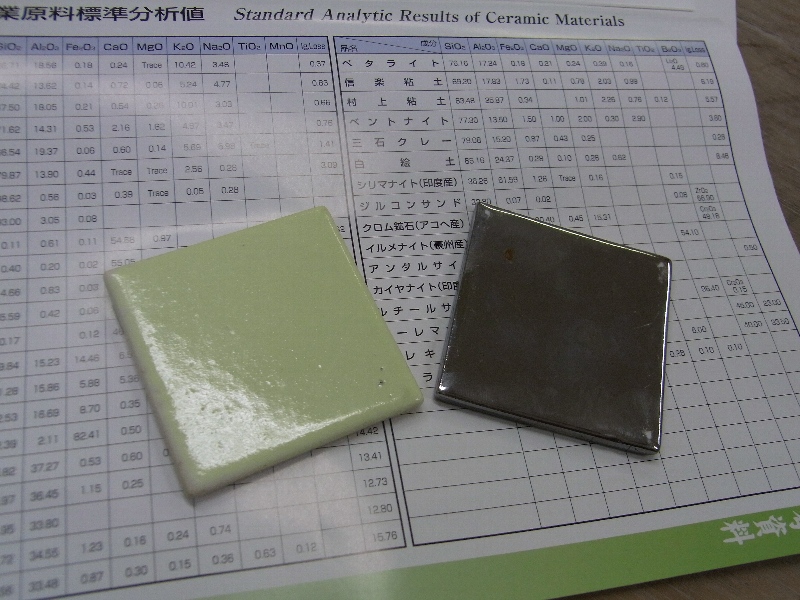

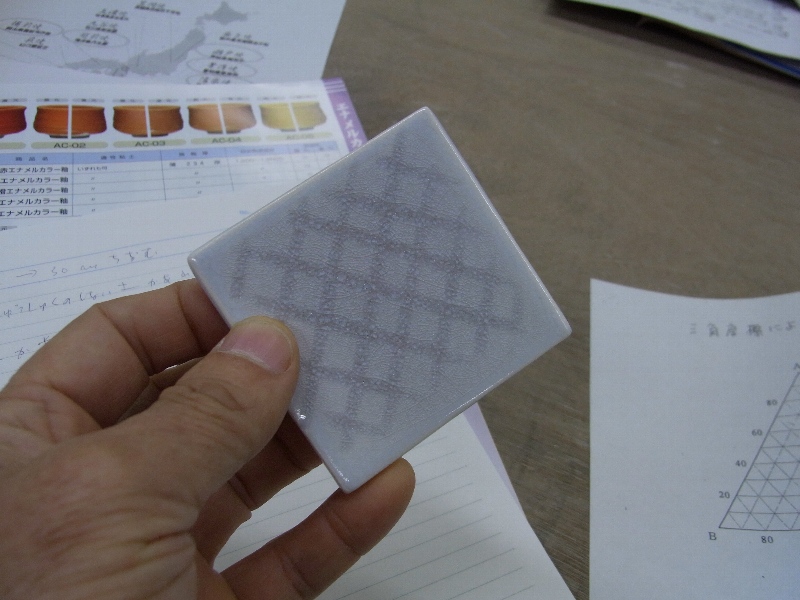

高井先生の多くの研究開発の成果。これは、金を表面加工。

縮まない土での焼き物。陶芸での厄介現象は縮むこと。これを改善した効果は非常に大きい。

左が夜光塗料を処理。右はステンレスを表面加工。

太陽が当たると違う色に変色する。

真剣に聞く。腰の悪い者にはこの円椅子はかなりつらい。

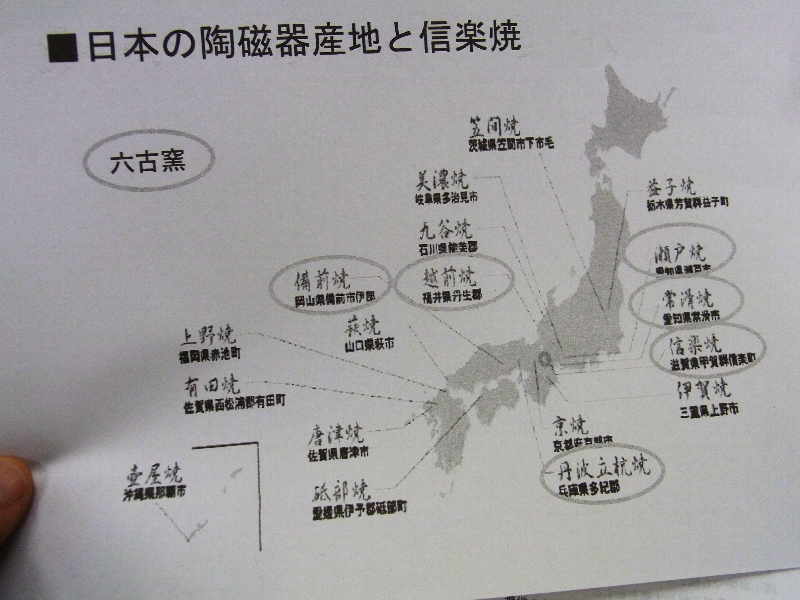

「六古窯」は知ってる?。信楽焼と伊賀焼はとなり。いっしょにして「いがらきやき」。爆笑。

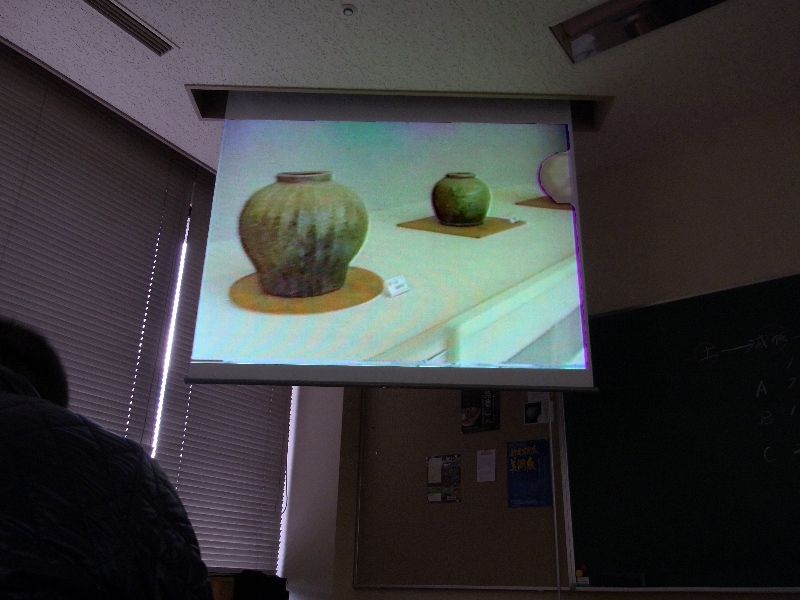

信楽を中心として、縄文時代、弥生時代、古墳時代・・・昭和、平成へ。

信楽焼は平成4年の170億円をピークに今は50億で、一時の1/3以下へ。

火鉢、植木鉢、タイル、傘たてからオイルショック以降は食器へ。

昭和50年以降、癒し系の焼き物生産へ。

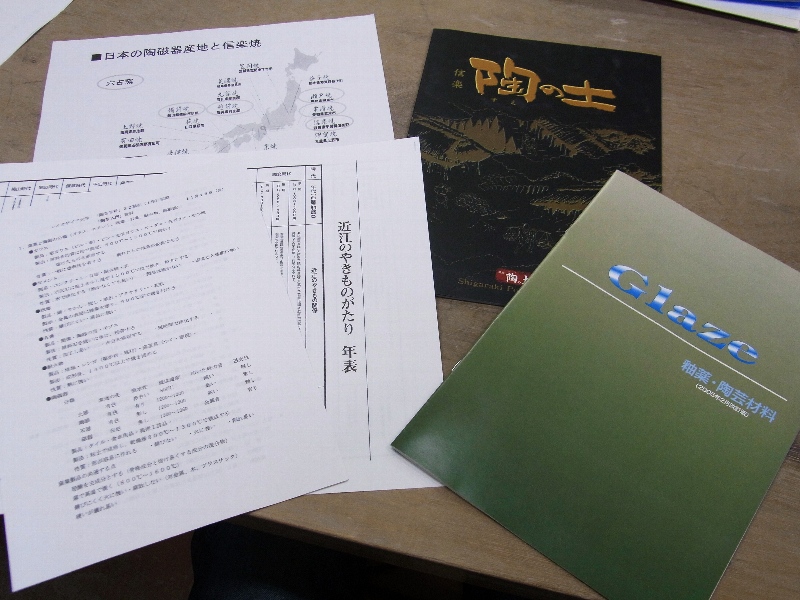

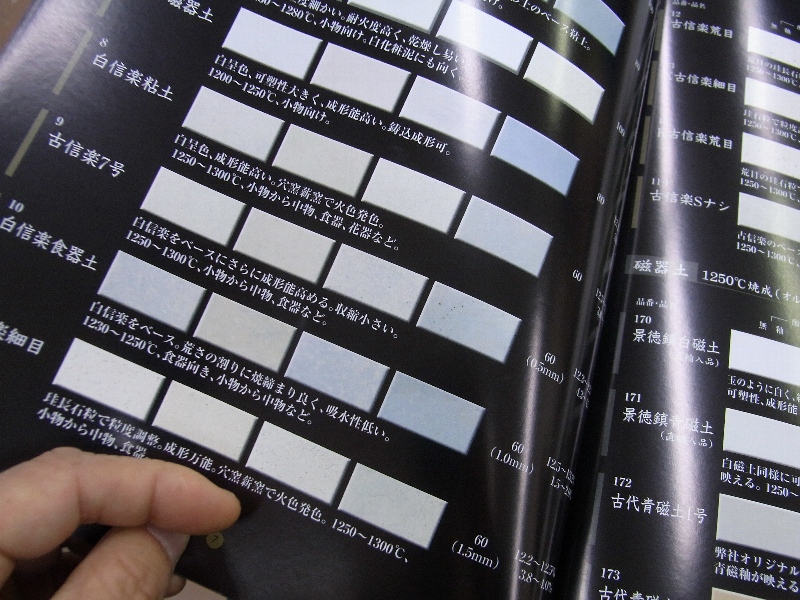

テキストと、土、釉薬メーカーのカタログで勉強。

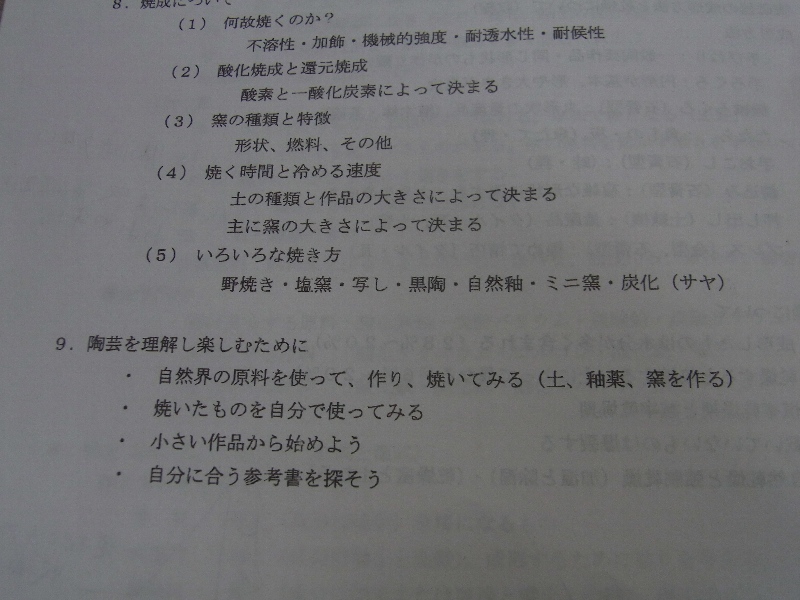

同じ釉薬でも「酸化焼成」と「還元焼成」のできあがりはものすごく違う。

土(正確には、はい土)も実にいろいろの種類がある。信楽だけでも300種。

ちゃんとした条件で焼けば、間違いなくこの仕上がりになるというが・・・

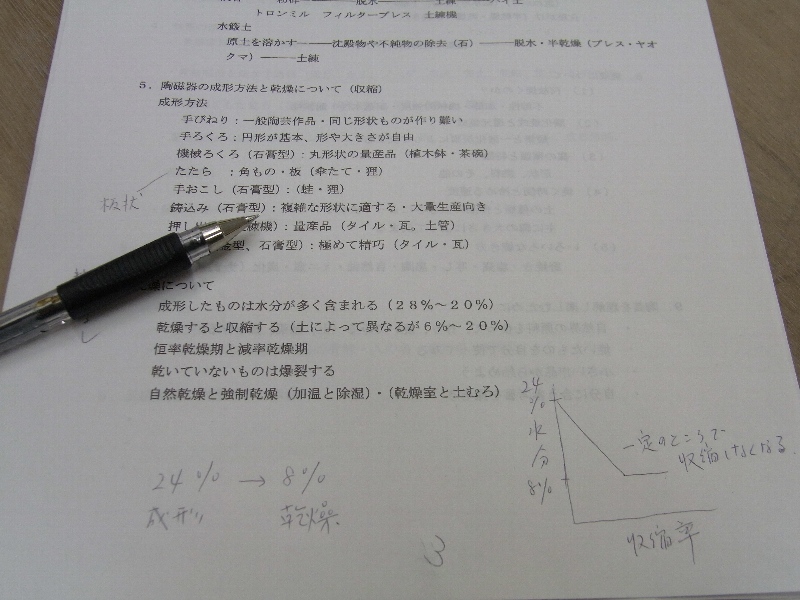

陶芸の基本知識。

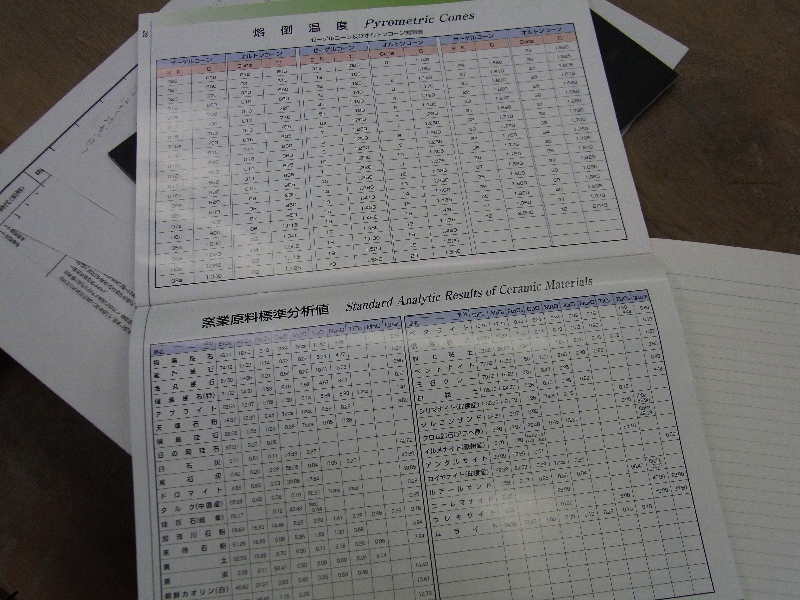

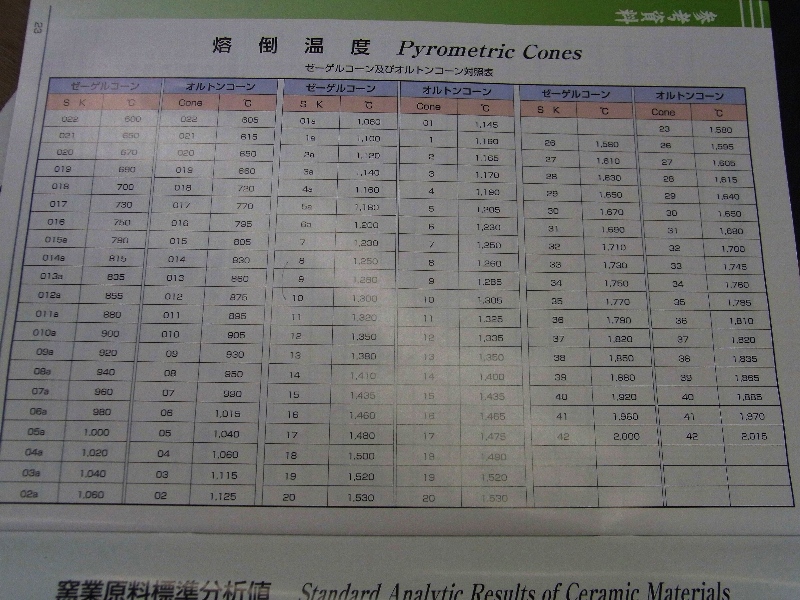

ゼーゲルコーンとは。

この表が読めないといけない。

いよいよ、ゼーゲルコーンのお話へ。

しゃにむに焼き物を作るんでなく、ちゃんとした知識を身につけよう。

窯の中でも音頭が違う。それをうまく利用すれば一度の焼成でいろんな効果が。

どこにゼーゲルコーンを置くか。

質疑など、実際、焼成の直前でないと、忘れてしまいそう。

今日も仕出し弁当。400円。

先生といろんなお話を。

実に深い知識をお持ちだ。

中庭で先生と。

専門知識は深くなってきました。珪石、長石、粘土。

我々が粘土と言っているのは、実は「はい土」という。

骨材(珪石)+可塑剤(粘土)+焼結剤(長石)=はい土です。

焼物材料屋へ言って、「粘土」と言わず、「はい土」」と言えば、通と見られます。

テキストも熱心に。

神妙な・・・

そう、「9.陶芸を理解し楽しむために」が大事。

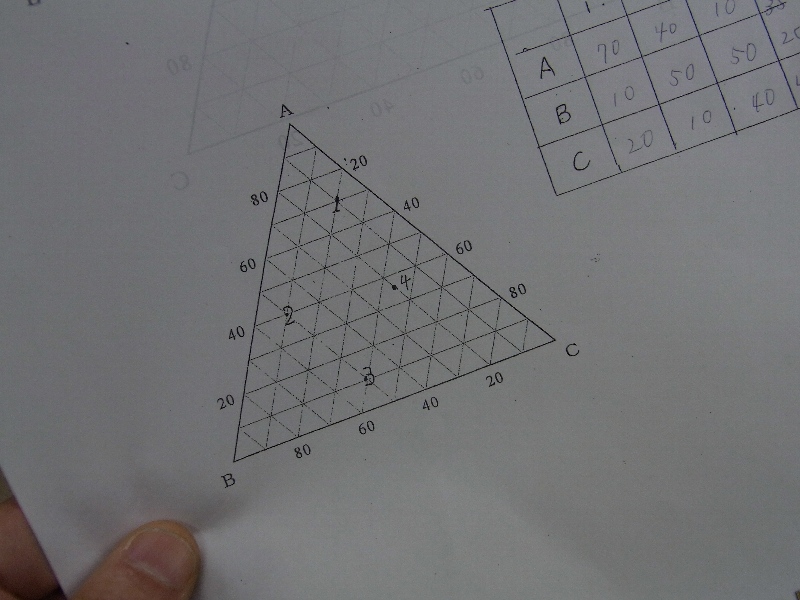

はい土の混合比率を示す重要な図面。

大事でっせえ。

良く勉強しなはれや。

これが読めないとあかん。

すごく真剣!

実際に焼成の経験が無いのでピンと来ないが。

大事な知識です。

専門家はこの調合の三角で理解する。

最後に、陶芸の信楽のPRビデオを見せていただいた。

窯の構造、酸化と還元、ゼーゲルコーン、温度と時間など、多くを教えていただきました。

先生からお借りした、ミニ窯を作って焼き物を焼成のビデオです。